体感!国宝こうやぎれ

博物館や美術館で見かける「書」の作品。

「上手だなあ…」という以上の感想を持てなくて、なんだか物足りない思いをしたことはないでしょうか。

このページでは、「かなの書の最高峰」と呼ばれる「高野切(こうやぎれ)」を通して、書のたのしみ方を提案します。

高野切とは?

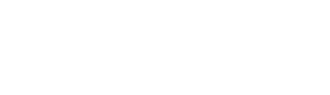

〜1000年前に書かれたかなの巻物〜

1000年前に書き写された「古今和歌集」の巻物。

日本語を書き表すために、漢字のくずし字から生み出された「かな」が、数百年をかけて美的進化を遂げた、その完成形を示す作品です。

「古今和歌集」は西暦905年ころ、醍醐天皇が紀貫之らに編集を命じた和歌集。

その原本は現在伝わっておらず、「高野切」が最も古い写本です。西暦1050年前後に写されたと推定されています。

「高野切」に限らず、古い貴重な書は最初の持ち主の手を離れ、ばらばらになったり、失われたりすることがよくあります。巻物や冊子から解体されたり切り取られたりした断片を「切(きれ)」と呼びます。

「高野切」は、本来、全部で20~22巻あったと考えられますが、やはりばらばらになっています。このうち第9巻のはじめの部分が高野山に伝わったことから、他の部分も「高野切」と呼びます。つまり「高野切」とは、この作品の通称、ニックネームです。

このように有名な書にはしばしば通称が付けられます。日本人と書の深い関わりを示す習慣といえましょう。

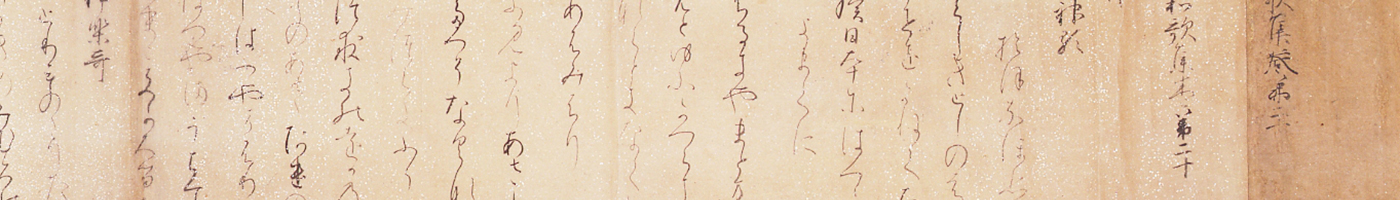

高知城歴史博物館にあるのは「高野切」の第20巻。1巻まるごとが切られずに伝わったものです。

見る距離を

変えてみる

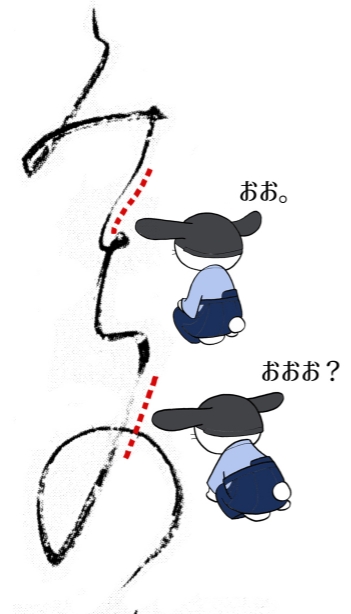

近くから見る

~読める字をみつける~

高野切に書かれた文字は、ほとんどが「ひらがな」。

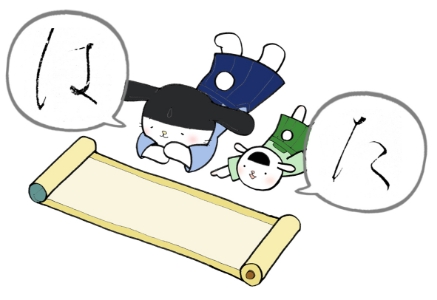

続け字の中から、読める文字を1字だけ見つけてみてください。

<みどころ>

・整った美しい形。

・重心が低く安定感がある。

たとえば、やまぴょんたちが見つけた「は」「た」。美しさの秘訣は横画を短く、それと交差する縦画の上に出る部分を小さくまとめているから。

遠くから見る

~1枚の絵のようにながめる~

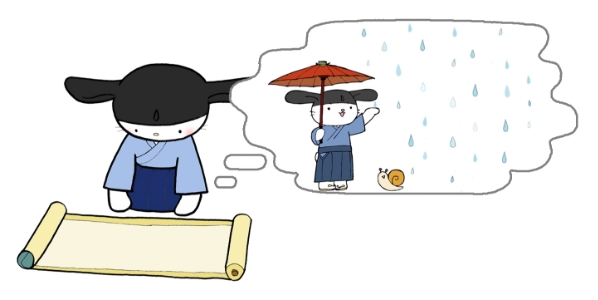

字をたどるのをおやすみして、線の強弱、墨色の変化や調和を1枚の絵のように楽しんでみましょう。

文字のかすれた部分。そして、筆に新しく墨がつけられ、文字が再び太くなる部分。これらが紙面にバランス良くリズミカルに配置されています。

大小の雨粒や、野原のそこここに咲く花のようです。

再び近づいてみる

~となりあう行の響き合いを感じる~

書の作品を1枚の絵のようにたのしめたら、次は、行をたどって、となりあう行どうしのバランスをあじわいましょう。

行を右から左へたどっていくと、字の粗密、墨の潤い、渇き が響き

合って、まるで心地よい音楽の旋律のように感じられます。

目でなぞってみる

一文字だけなぞってみる

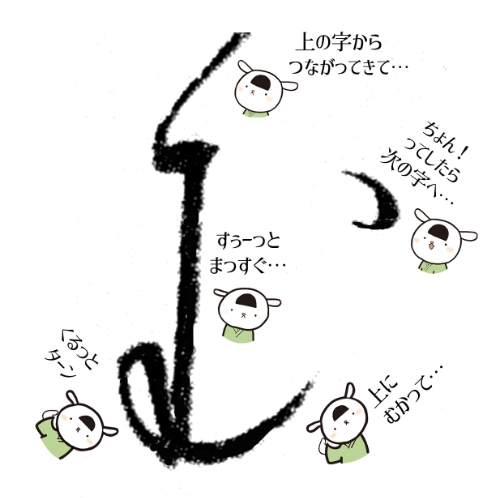

文字の上を、スキーやスケートですべるような気持ちで、筆を動かす速度に緩急をつけながらなぞってみましょう。

文字のつなぎ目に注目

文字と文字が、無理や力みのない、流れるような美しい線でつながれています。続け字の線には、はっきり見えるものと、かすかでほとんど見えないものがあります。

しばらくなぞっていると、全く線が見えない部分でも気持ちがつながっている感覚がつかめてきます。

博物館でなら手でもなぞれます!

博物館の3階体験コーナーでは、「高野切」の文字をなぞる体験ができます。

書の特徴を意識しながら筆で文字をなぞり、その美しさを味わってみてください。

※企画展「山内家のおひなさま」(令和5年1月1日〜3月6日開催)にあわせて設置します。

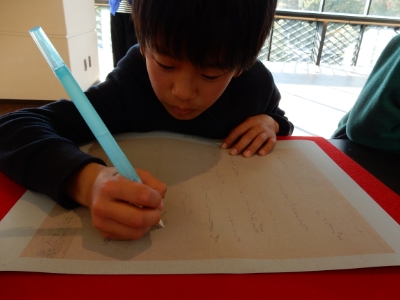

達人のなぞり ~臨書の様子をみてみましょう~

「臨書」とは、古典を写してその筆遣い、息遣いを学ぶという、書道のジャンルの一つ。

動画からは、筆の弾力を自在に使いこなし、さまざまな曲線が生み出される様子が体感できます。

おみやげに好きな字を

覚えて帰ろう

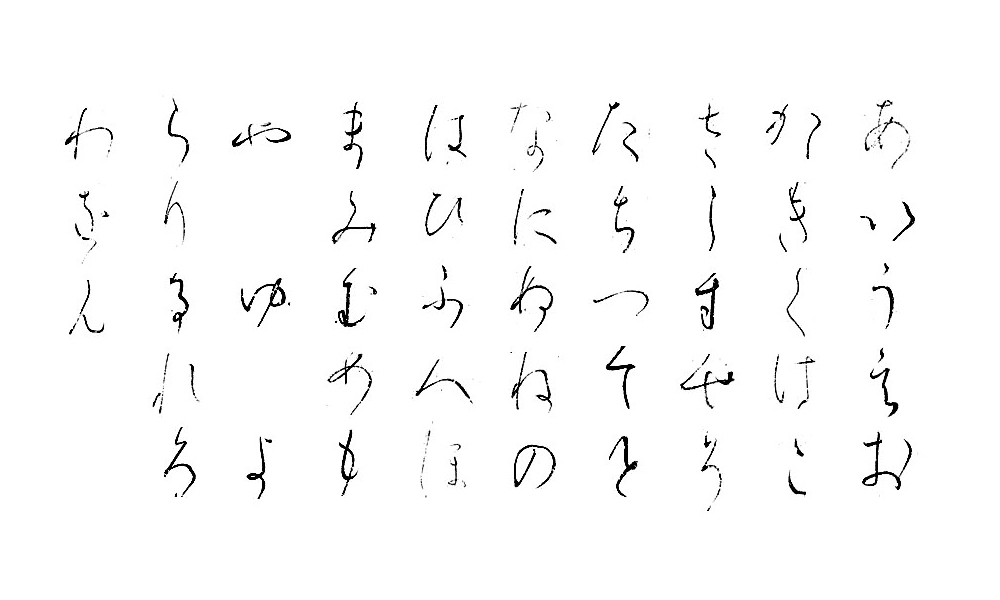

高知城歴史博物館で展示している「高野切」(古今和歌集巻第二十)には、現行のひらがながすべて含まれています。

上の一覧表を参考に、好きなことばや、自分のなまえの字をさがして、覚えて帰りましょう。

*高野切の展示予定

実物:2023年1月1日~1月14日

複製:2023年1月15日~3月6日