国史跡土佐藩主山内家墓所と

公益財団法人土佐山内記念財団について

土佐藩主山内家墓所は、高知市筆山に設けられた土佐藩歴代藩主の墓所で、

2016(平成28)年3月1日に国の史跡に指定され、土佐山内記念財団がその管理団体として指定を受けました。

当財団と墓所のつながりは古く、前身である財団法人土佐山内家宝物資料館では

1997(平成9)年の墓所関連の文献を皮切りに調査を進め、

資料館の広報誌である『海南千里』で成果を発表、平成17年度には山内家墓所の小冊子を、

同23年度には『土佐藩主山内家墓所調査報告書』(土佐山内家宝物資料館版)を刊行しています。

指定の経緯や、現在、整備基本計画に基づき実施している各種整備事業の内容については、

パンフレット『国史跡土佐藩主山内家墓所 整備事業(令和2・3年度)』、

『国史跡土佐藩主山内家墓所 整備事業(令和4・5年度)』をご参照ください。

以下、当墓所の概要についてご紹介します。

墓石の型について

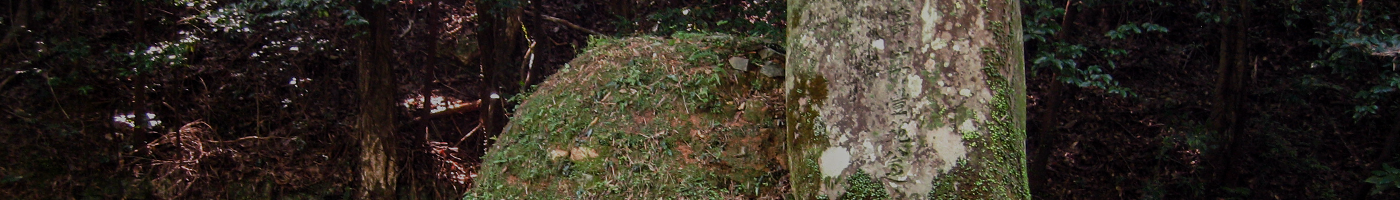

卵塔型(らんとうがた)

無縫塔ともいいます。古代中国を起源として、日本には鎌倉時代に禅宗とともに伝えられました。

当初は主に禅宗の僧侶の墓に用いられましたが、室町時代以降は宗派をこえ広く用いられ、戦国武将にも好まれました。山内家では初代一豊(かつとよ)と二代忠義(ただよし)の墓がこの型を用いています。

笠付型(かさつけがた)

角柱型あるいは笠塔婆ともいいます。塔婆とは、もとは釈迦の骨(仏舎利)を安置する仏教寺院の塔の総称で、塔身の上に笠をのせた形をいいます。山内家では三代忠豊以降、明治期に神道形式で埋葬された十二代藩主豊資(とよすけ)・十五代藩主豊(とよ)信(しげ)・十六代藩主豊(とよ)範(のり)を除き、すべてこの型が用いられています。山内家墓所には藩主以外にも藩主夫人や子供も葬られていますが、それらの墓にも笠付型が用いられています。

神道形式の埋葬

明治時代になると、明治政府はそれまでの神と仏を同一とする神仏習合の考え方を改め、両者を別々のものとしました(神仏分離)。その影響により各地で仏教から神道に宗旨を変更する動きが高まりました。山内家でも1870(明治3)年に仏教から神道に宗旨替を行いました。その為、明治以降に死去した十二代藩主豊資(とよすけ)・十五代藩主豊信(とよしげ)・十六代藩主豊範(とよのり)は神道形式で埋葬されています。棺の上に石で槨を作って、その上に土を丸く盛り、その横に墓石塔を立てかけるように配置するのが特徴です。また神道形式なので、戒名はありません。

亀趺碑(きふひ)

亀の背に乗った巨大な石碑で、古代中国の墓に起源を持ち、日本には江戸時代に伝わってきたといわれています。全国の諸大名の墓所にも建てられており、亀趺碑がそのまま墓碑となっている場合もあります。山内家では墓の側に建てられて、それぞれの墓の主を顕彰する碑文が記されています。四代藩主豊昌(とよまさ)・七代藩主豊常(とよつね)・九代藩主豊雍(とよちか)・十一代藩主豊興(とよおき)のものが残されています。

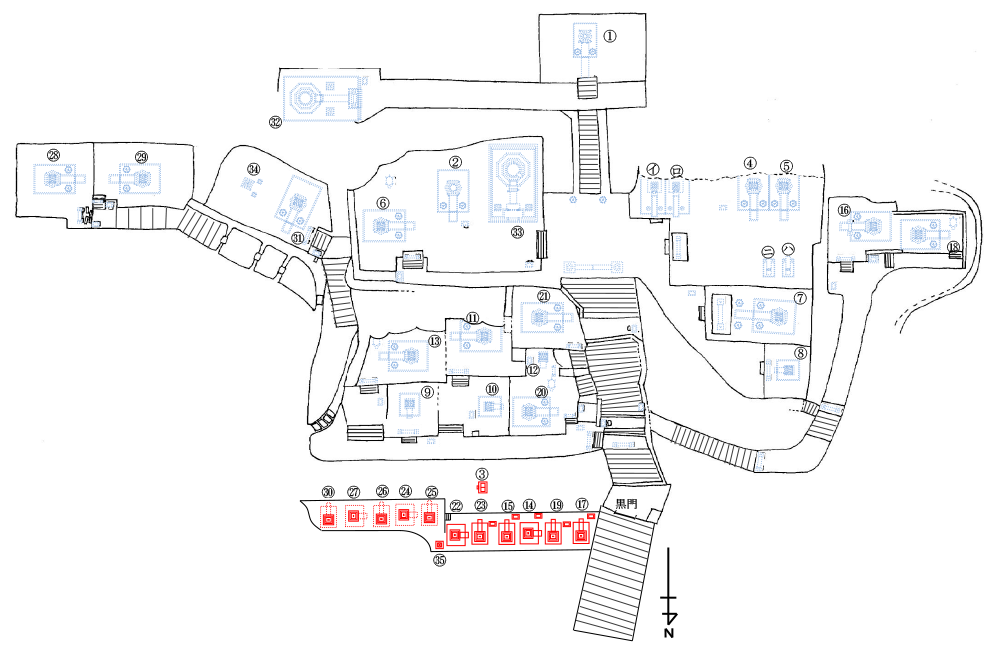

土佐藩主山内家墓所

被葬者一覧(没年順)

| 番号 | 俗名 | 没年 | 墓標形状 | 墓域 |

|---|---|---|---|---|

| (1) | 初代藩主 山内一豊 | 慶長10(1605) | 卵塔型 | 藩主 |

| (2) | 2代藩主 山内忠義 | 寛文4(1664) | 卵塔型 | 藩主 |

| (3) | 不明 | 寛文9(1669) | その他 | 子供 |

| (4) | 3代藩主 山内忠豊 | 寛文9(1669) | 笠付型 | 藩主 |

| (5) | 3代正室 長姫 | 延宝3(1675) | 笠付型 | 藩主 |

| (6) | 4代藩主 山内豊昌 | 元禄13(1700) | 笠付型 | 藩主 |

| (7) | 5代藩主 山内豊房 | 宝永3(1706) | 笠付型 | 藩主 |

| (8) | 6代2男 山内久米千代 | 正徳4(1714) | 笠付型 | 藩主 |

| (9) | 6代8男 山内吉五郎 | 享保4(1719) | 笠付型 | 藩主 |

| (10) | 6代5男 山内氏松 | 享保5(1720) | 笠付型 | 藩主 |

| (11) | 6代藩主 山内豊隆 | 享保5(1720) | 笠付型 | 藩主 |

| (12) | 6代2女 山内為 | 享保7(1722) | 笠付型 | 藩主 |

| (13) | 7代藩主 山内豊常 | 享保10(1725) | 笠付型 | 藩主 |

| (14) | 8代2男 山内豊治 | 元文3(1738) | 笠付型 | 子供 |

| (15) | 8代4男 山内豊根 | 延享元(1744) | 笠付型 | 子供 |

| (16) | 8代藩主 山内豊敷 | 明和4(1767) | 笠付型 | 藩主 |

| (17) | 9代2男 山内景之助 | 天明元(1781) | 笠付型 | 子供 |

| (18) | 9代藩主 山内豊雍 | 寛政元(1789) | 笠付型 | 藩主 |

| (19) | 10代6男 山内駒寿 | 文化5(1808) | 笠付型 | 子供 |

| (20) | 11代藩主 山内豊興 | 文化6(1809) | 笠付型 | 藩主 |

| (21) | 10代藩主 山内豊策 | 文政8(1825) | 笠付型 | 藩主 |

| (22) | 12代3女 山内韶 | 文政9(1826) | 笠付型 | 子供 |

| (23) | 12代長女 山内従 | 文政10(1827) | 笠付型 | 子供 |

| (24) | 12代6男 山内右馬治 | 天保4(1833) | 笠付型 | 子供 |

| (25) | 12代8男 山内喜久衛 | 天保6(1835) | 笠付型 | 子供 |

| (26) | 12代9男 山内籌猪 | 天保9(1838) | 笠付型 | 子供 |

| (27) | 10代7女 山内兎見 | 天保9(1838) | 笠付型 | 子供 |

| (28) | 13代藩主 山内豊熈 | 嘉永元(1848) | 笠付型 | 藩主 |

| (29) | 14代藩主 山内豊惇 | 嘉永2(1849) | 笠付型 | 藩主 |

| (30) | 12代7女 山内亀勢 | 安政元(1854) | 笠付型 | 子供 |

| (31) | 15代正室 山内正 | 明治元(1868) | 笠付型 | 藩主 |

| (32) | 12代藩主 山内豊資 | 明治5(1872) | 神道形式 | 藩主 |

| (33) | 16代藩主 山内豊範 | 明治19(1886) | 神道形式 | 藩主 |

| (34) | 12代側室 沢田貞照 | 明治25(1892) | 神道形式 | 藩主 |

| (35) | 不明 | 不明(不明) | 五輪塔形 | 子供 |

| (イ) | 17代当主 山内豊景 | 昭和32(1957) | その他 | 藩主 |

| (ロ) | 17代夫人 山内禎子 | 昭和41(1966) | その他 | 藩主 |

| (ハ) | 18代夫人 山内光子 | 昭和55(1980) | その他 | 藩主 |

| (ニ) | 18代当主 山内豊秋 | 平成15(2003) | その他 | 藩主 |

公益財団法人土佐山内記念財団について

公益財団法人土佐山内記念財団の前身である、財団法人土佐山内家宝物資料館では、

1997(平成9)年の墓所関連の文献を皮切りに調査を進め、資料館の広報誌である『海南千里』で成果を発表、

平成17年度には山内家墓所の小冊子を、平成23年度には『土佐藩主山内家墓所調査報告書』(土佐山内家宝物資料館版)を刊行いたしました。

その後、土佐藩主山内家墓所は、2016(平成28)年3月1日に国の史跡に指定され、土佐山内記念財団がその管理団体として指定をうけました。

土佐山内記念財団では委員会を設置し、公開に必要な様々な検討を始めております。